前言

在2025年两会经济议题中,票据制度改革成为破解企业账款拖欠、激活市场活力的关键抓手。肖小和、林建华等代表提出的一系列议案,能否成为解决中小微企业“融资难、要账难、流通难”的良方呢?

应收账款票据化:构建资金循环"防护堤"

肖小和代表紧扣政府工作报告"清理拖欠企业账款"要求,提出通过金融工具创新建立长效治理机制。

其核心主张在于:将传统赊销模式下的应收账款转化为具有法律效力的电子票据,借助供应链票据的数字化流转特性,构建从政府专项债清偿到失信联合惩戒的全链条解决方案。这种"票据化改造"不仅赋予企业账款法律凭证属性,更通过票据市场流转功能,实现企业应收款的提前变现能力。

▲肖小和——中国票据界权威专家

票据的三大改革路线图

1、商业信用体系重构:从自发到规范

针对当前商业信用滥用问题,林建华代表提出"双向约束机制":要求优势企业通过票据明确付款期限,同时建立票据承兑信息的全维度披露制度。包括承兑余额、逾期记录等核心数据必须公开,违约企业将面临信用记录污点和社会公示双重惩戒。这种"阳光化"操作将扭转大企业滥用账期优势的局面。

2、《票据法》的数字化适配

林建华代表直指现行法律与电子票据实践的严重脱节,建议突破三个维度:

客体扩展:将电子凭证等新型债权纳入法律定义

流程再造:建立适应电子化流转的业务条款

功能监管:打破传统纸质票据的监管框架

特别是提出"电子应收债权"法律概念,为数字时代的票据创新预留制度空间。

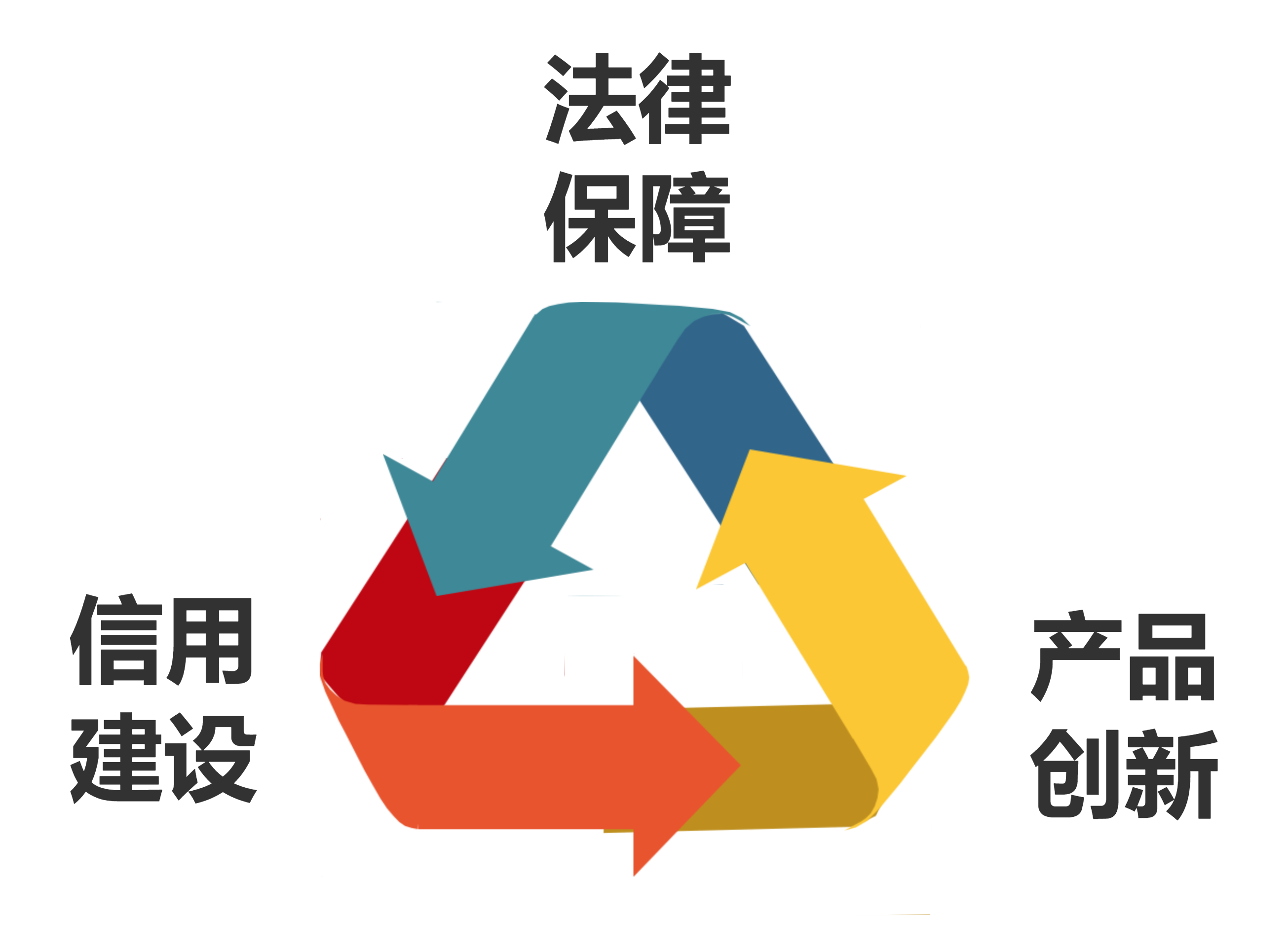

改革纵深:从工具创新到生态重构

代表提案构建"法律保障-信用建设-产品创新"的闭环体系:应收账款票据化解决账期不确定问题,商业信用体系建设遏制恶意拖欠,供应链票据创新激活存量资产。值得注意的是,林建华提出的"票据信息披露机制"与政府工作报告"失信惩戒"形成政策呼应,构建起"市场约束+行政监管"的双重治理网络。

这些提案标志着票据功能从支付工具向信用载体的战略升级。通过将商业信用转化为可流转、可追溯、可惩戒的电子化凭证,既化解中小企业"三角债"困局,又为商业信用资产证券化奠定基础,催生万亿级应收账款融资市场。

结语:当票据不再只是结算工具,而成为信用流通的"数字血液",这场改革已然触及现代商业文明的核心命题。从法律适配到市场培育,代表们的建言正在为构建"不敢欠、不能欠"的商业生态提供制度支点,这或许正是破解中小企业融资难的破局之钥。